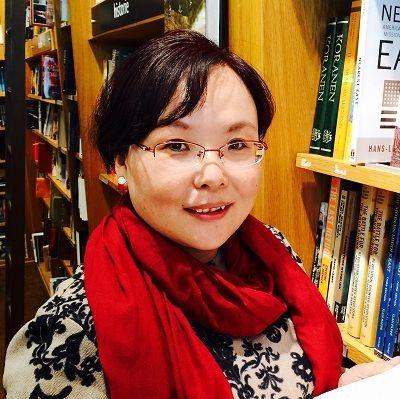

[摘要]张莉,文学博士,现为天津师范大学文学院教授、博士生导师。著有学术专著《浮出历史地表之前》,随笔集《持微火者》《来自陌生人的美意》,文论集《魅力所在》《野生的力量》等。

一

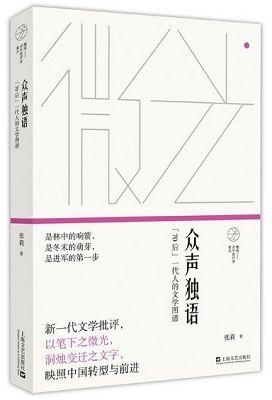

我想,我要感谢每一位七零后作家,因为读了他们的作品,才有了这样一部书,《众声独语:70后一代人的文学图谱》。

那已经是十年前了,刚刚博士毕业,我开始着手做当代文学批评。我希望以自己的方式进入文学现场,认识那些新作家和新作品。我希望“空着双手进入”,不依靠推荐和向导。“我很高兴与普通读者产生共鸣,因为在所有那些高雅微妙、学究教条之后,一切诗人的荣誉最终要由未受文学偏见腐蚀的读者的常识来决定。”这是约翰逊博士为普通读者下的定义,第一次读到,我就被那个“未受文学偏见腐蚀的读者”的命名击中。

在当年,对渴望成为普通读者的青年批评家而言,关注同代作家是进入文学现场的必要工作之一。因此,从2007年下半年开始,翻阅文学期刊,翻阅刊登文学作品的都市报纸,翻阅以书代刊的新锐杂志,成为我批评工作的一部分。在其后几年时间里,我也有意寻找那些当代文学的新鲜面孔:一个一个辨认,写下密密麻麻的阅读笔记,也写下最初的惊异、惊喜、感慨,或者,失望。

每一位作家都是新的,每一部作品都是刚刚出炉的。要怎样判断这部作品的价值;要怎样判定这部小说的艺术品质;应该怎样理解这位作家的艺术追求;他的写作道路是怎样的;他以前是否受到过关注;要如何理解这位作家的受关注或受冷落;前一年他写了什么,下一年他又写过什么……日复一日,年复一年。在我的电脑里,建立了许多以“70后”作家命名的文件夹,几年下来的追踪记录,已然变成了他们最初的文学年谱。那是被好奇心鼓动的阅读旅程。那些被辨认出来的作家作品、那些不经意间形成的庞杂文学记录,是构成这部《众声独语》的重要素材。

二

多年的文学研究工作使我意识到,以自己的方式为那些新作家画下最初的文学形象是我工作的题中应有之义:我要寻找到新作品里那些潜藏着的、正在萌芽的艺术品质并进行阐释;我要尽可能给一位新作家最初的、最为合适的理解和定位;我要以与作家一起成长的态度来理解他们。当然,我深知,我的批评出自同时代人视角,属于同时代人的批评。——在此书中,我记下的是十年来这些作家如何以文学立身,如何一步步成为当代文学中坚力量的创作历程。

每一篇文字都非迅速写就,它们经历了长时间的观察、沉淀。尽管有的文字是10000字,有的只有短短的3000字。大部分作家论的写作时间都跨越多年。比如路内论。2008年,我曾经写下《少年巴比伦》带给读者的惊喜,也写下自己的好奇:“十年之后,路内的路是怎样的,他会写出什么样的作品?”之后几年,我读到《追随她的旅程》,读到《云中人》,也读到《花街往事》……直至八年后《慈悲》出版,这篇作家论才得以完成。

另有一些作家,我写了两次,因为这些作家的创作变化极为明显,而我以前的看法已经不能概括。关于冯唐的是《这一个青春黑暗又明亮》和《与时间博弈》;关于徐则臣的是《使沉默者言说》和《重构人与城的想象》;关于鲁敏的是《不规矩的叙述人》和《穿越岁月的重重迷雾》;关于葛亮的是《对日常声音的着迷》和《以柔韧的方式,复活先辈生活的尊严》;关于李修文的是《多情者李修文》以及《和“无穷的远方”“无数的人们”在一起》……在章节排列上,我选择将其中一篇文字附录在作家论之后,以呈现我对这位作家的全面理解。当然,还有几位作家,我十年来一直在读她/他,一直想写,却苦于找不到恰当的切入点,于是,有关他或她的理解只能在我的文档里,等待来日完成。

“你写这些有什么意义?”“你这样做是值得的吗?”十年间,总有些声音时不时响起,有时候这声音很微小,但更多时候它们很尖锐,刹那间就会击中我,使我深感无助。无数次在心中与那个声音搏斗,无数次在虚无中挣扎再爬起。最终,我选择不争辩,写下去,一如既往。

三

现在,提“70后”已经有点儿不合时宜,我知道。事实上,我也认为,文学现场中的代际命名不过是权宜,它们很快便会失效。但是,我依然决定将这些文字以一种代际命名的方式出版,因为它的确曾经是过去十年来的一种文学身份共同体指认。

“所有写作都是一种纪念”,桑塔格说。我喜欢这句话。世界上所有写作都是刻舟求剑。——时间早已走远,而我们还在这里写着当年。诗歌、小说、散文、评论,莫不如此。这是写作者的宿命,我们能做的,是写下我们所能写的那部分。

时光是什么呢?时光是粹炼者,它锻造我们每个人,并把痕迹重重打在我们的脸上,我们的身体里,我们的作品中。每一部作品都是写作者灵魂的拓印,每一部作品都代表写作者的尊严。多年的文学批评工作使我越来越认识到自己的有限性,意识到自己的不知变通,当然,我也越来越变得谨慎。——我要对自己的每一个字、每一个判断负责,要庄重、严肃、不轻慢。我在这些文字里清晰地刻下了我的爱和悲喜。即使这认真有几分笨拙与可笑,即使这些文字的读者寥寥无几。

也许,我们并不是幸运的一代,但是,那些曾经用心写下的文字依然会在某一时刻闪光,它会向每一个读到的人证明:在此时此地,有过一些严肃的写作者,他们认真地写过,认真地活过,从来没有因为困难放弃过。是的,本书中每一篇或长或短的文字里,记下的都是我和我们这代人的文学生活,包含我们向着文学星空拔地而起的努力。

四

这本书之所以名为《众声独语》。首先,它是关于“众声”之书,书中收录了二十多位作家的声音,范围跨越海峡两岸,也跨越文体边界。我希望尽可能不遗漏那些低微的、边缘的、偏僻的声音,那有可能是被我们时代忽略的、最有力量的声音。事实上,此书中写到的一些作家,廖一梅、余秀华、绿妖以及来自台湾的甘耀明、来自澳门的太皮并不是我们常常谈起的作家,却是我喜爱和珍视的同行。因此,无论篇幅长短,我都将每一位作家单独列出,尽可能呈现他们最独特的那一面。这也意味着这本书的趣味芜杂、多元、广博,它致力于呈现作家们文学追求的“差异”而非“相同”。在这里,“众声”意味着声音的高低起伏、嘈杂多样,而非众人一腔,或众人同奏一曲。

《众声独语——“70后”一代人的文学图谱》

其次,我喜欢“独语”这个词。在我心里,它是一个人的兀自低语,是一个人的秉烛夜游,也是一个人的逆水行舟……诗人何其芳说,“每一个灵魂是一个世界,没有窗户。而可爱的灵魂都是倔强的独语者。”是的,扰攘浮世,倔强的独语者们在各说各话,各有所思,各有所异,此为文学最具意义之所在。

当然,以“独语”为题还有另一层意思:它是我一个人对“众声”的描摹,是我个人对七零后一代写作的呈现与理解,是属于我自己的“独语众声”,也是我给自己博士毕业十年的纪念。

张莉

(文/张莉)