[摘要]互联网和自恋文化就像是一个反馈回路,自恋的人想方设法在互联网上推销自己,而这些网站也在想方设法鼓励自恋。为了展露自我迷人的一面,人们把图片P了又P,并换上个性的言辞。

在《变形记》中,奥维德记述了古希腊神话中纳西索斯的故事:翩翩美少年纳西索斯跪在池塘边上,为自己水中的倒影而痴狂。他伸出双手,想要拥抱自己的倒影,结果溺水而亡,化作水仙花,出水而立。后世便用他的名字Narcissus命名一种行为——自恋(narcissism)。

关于纳西索斯的绘画

互联网和自恋文化

如今,这种自恋随处可见。我们过度沉溺于自我之中,仿佛正在经历一场流行的自恋病。打开电视,玻尿酸、肉毒素的广告正制造着我们时代无处不在的锥子脸、小蛮腰,明星、娱乐八卦、真人秀渲染了名望与虚荣,互联网与新媒体的加入,更是让自恋大范围地传播,自拍、网络直播,各种自我的“个性”展演,让我们对自我的欣赏变成了一种浮夸的、自恋的幻想。

简·M.腾格曾在2006年出版了《我一代》(Generation Me),讨论了以自我为中心的文化的兴起,对自我的过分关注蔓延至整个社会文化之中。坎迪斯·凯尔西(Candice Kelsey)则完成了另一本类似的著作《Myspace一代》(Generation Myspace),进一步讨论了互联网与自恋文化的关联。

互联网就像纳西索斯面前的池塘,每一个网络水仙(Cyber-Narcissus)都在临水照花,希望传达出一种更为“体面”的自我,于是图片P了又P,换上个性的言辞,以展露自我迷人的一面。互联网和自恋文化就像是一个反馈回路,自恋的人想方设法在互联网上推销自己,而这些网站也在想方设法鼓励自恋。事实上,MySpace之所以取名为“MySpace”绝非巧合,相应的还有mycock、MySubaru、myAOL、MyYahoo、MyTimes等等,这一切传达了一种有力的信息——一切都是我的。

坎迪斯·凯尔西认为,年轻人从网络中吸收了四条信息:

我必须始终开心愉悦;

如果已经得到了,那就开始炫耀吧;

成功意味着要做一名消费者;

幸福就是一个魅力四射的成年人。

这与我们日益自恋的文化非常相符。

自恋的根源:溺爱式教育与信贷膨胀

面对日益自恋的文化,简·M.腾格在2009年与基思·坎贝尔(Keith Campbell)合著《自恋流行病》(中译本书名为《自恋时代》)。除了互联网的添油加醋之外,两位心理学家给出了更多的诊断。在他们看来,宽容的、专注于培养自尊心的教育方式,是自恋流行病的另一重要根源。过于宽容与溺爱的教育方式,给予孩子太多的表扬,其实培养的是子女的皇权感。从小塑造“我很特别”“我很棒”“我是老大”这样的观念,无疑会加重孩子长大成人之后自恋的可能。

《自恋时代》[美] 简·M.腾格 / W.基斯·坎贝尔 著

后浪/江西人民出版社 2017年版

我们很容易理解这一点,因为它正是我们当下的现实。随着物质财富的丰富,子女的教育越来越成为家庭的核心。上最好的学校,培训孩子多样的才能,让孩子变得更与众不同,生怕输在起跑线上,孩子在家庭中的位置越来越重要,俨然就是“小皇帝”。人类学家景军就曾以《喂养中国小皇帝》为题,讨论了这一群体的养育方式和成长方式。

这样看来,宽容的养育方式培养了自恋的心理条件,互联网和媒体则提供了广阔的空间,在这之上信贷膨胀又提供了坚实的物质基础。简·M.腾格与基思·坎贝尔认为,自恋者之所以有行动力,离不开宽松信贷的支持。信贷膨胀带来的是自我膨胀,一个鼓励自我欣赏和物质财富的文化,加上通过宽松信贷购买那些实际上买不起的东西,以便实现这种自我欣赏的能力,许多人就会生活在自恋的幻想之中,认为自己很富有、很成功、很特别。

自恋文化正在挤压公共空间

宽容的养育方式、互联网与媒体、宽松的信贷环境,这构成了“自恋文化”的三驾马车,如今在这“三架马车”带动之下,自恋文化已经愈演愈烈。我们当然可以说,自恋也会带来自信,让个人在竞争性的环境中更容易取胜。但遗憾地是,在这条路上看到更多的,是自我中心主义、爱慕虚荣、社会孤立、贪婪、虚假经济繁荣甚至是推诿指责。自恋在崇信个性自由、张扬自我的过程中,个体并未承担应有的责任,并且滋生了诸多反社会的行为。

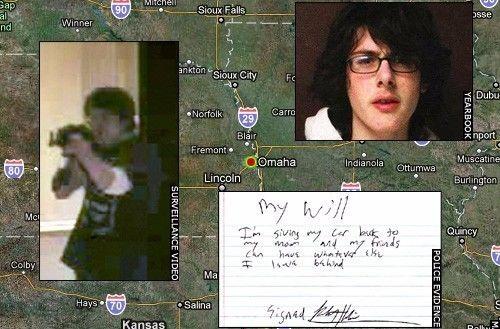

我们都知道美国发生过多次枪击案,其中与自恋价值观的极端化不无关系。2007年12月在内布拉斯加州一家购物中心,罗伯特·霍金斯开枪杀死了9名受害者,事后人们发现他在遗书中写道:“我他妈的就要出名了,这想想就兴奋”。大卫·冯·德莱尔在《时代周刊》上则直接点明,“问题的关键不在于枪支或文化,而在于自恋。只有自恋者才可能认为他们需要用陌生人的鲜血来强调自己的疏离感”。

罗伯特·霍金斯枪杀案

当然并不是每个人都会有这样的极端行为,但自恋的确带来了个人生活与人际关系的烦恼,更重要的是它影响了公共领域的健康运行。桑内特在《公共人的衰落》写到,自恋正在削弱我们公共表达的能力,自恋者沉溺于个人性格,习惯追问生活中的每一件事对于定义他们自身有何意义,公共秩序被个人情感所取代。甚至如齐格蒙特·鲍曼所讲,如今个人事件或个人隐私充斥在公共空间之中,公共空间日益缺乏公共问题,它被“私人”占领着,“公共关注”被贬低为对公众人物私生活的好奇心;公共生活的艺术也被局限于私人事务以及公众对私人感情承认的公开展示。

《公共人的衰落》[美] 理查德·桑内特 著

上海译文出版社 2008年版

上面的阐述或许有些抽象,但关照一下现实便会发现所言不虚,看一看网络上的热点和随之引发的“公共讨论”,有多少是真正意义上的“公共议题”?当我们大踏步进入自恋时代时,这是我们需要警惕的,因为公共领域的衰落意味着公民能力和利益会被剥夺一空。

当我们退缩到彻头彻尾的自我关注中去,它还意味着我们将会失去历史的延续感。克里斯托弗·拉什在《自恋主义文化》中认为,我们之所以会进入自恋文化,乃是因为历史时间感的淡薄。历史的终结带来时间的静止,自恋者选择为自己而活、为当前的时尚而活,“失去了属于源于过去伸向未来的代代相连的整体感”,自我脱离了历史的脉络,如置自我于沙漠之中。我们无法将自身定位在历史脉络中,个体就很难将自我讲述成一个连续的故事,于是绚烂的碎片与自恋的荣光便代替了自我作为朝圣者的谦卑与虔诚。

《自恋主义文化》[美]克里斯托弗·拉什 著

上海译文出版社 2013年版

回过头来重新审视自恋文化,我们会发现自恋并非一个简单的个人性格或心理问题,它有其深厚的社会时代根源。我们曾经从封闭、死板的环境中走出来,但个人主义、物质主义、消费文化、媒体、互联网等等所带来的众声喧哗,似乎也有可能将我们引入“自恋主义的死胡同”。社会就是一个巨大的池塘,我们都有可能成为纳西索斯,当我们看到池中倒影时,如何警惕不落入其中,或许是每个人需要思考的问题。(文/曹金羽)

本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯新闻的观点和立场